地震や津波などの自然災害はいつどこで起こるか分かりません。突然やってくる災害から命を守るには、自分自身の身を守ること、ひとりひとりが落ち着いて行動することが大切です。

松茂町の災害として、発生確率が高いとされている南海地震をはじめ、津波や台風、竜巻のことを知り、備えをしましょう。

| 地震 |

南海トラフの地震 |

「南海トラフ」とは、2つのプレートの境界にできた海底の溝のことで、東海地方から九州までの太平洋側にあります。この南海トラフの周辺で発生するのが「南海地震」「東南海地震」「東海地震」です。

特に四国に影響がある「南海地震」は90〜150年の間隔で繰り返し発生しています。前回の南海地震(昭和南海地震)は1946年に発生、すでに70年以上経っているため、近い将来、大きな地震が発生する可能性があります。

次に発生する南海トラフの地震は、マグニチュード8〜9、今後30年以内の発生確率が60〜70%とされています。

また、東海・東南海・南海の3つの地震が一度に起こるような場合は、さらに大きな地震や津波が発生することも考えられます。 |

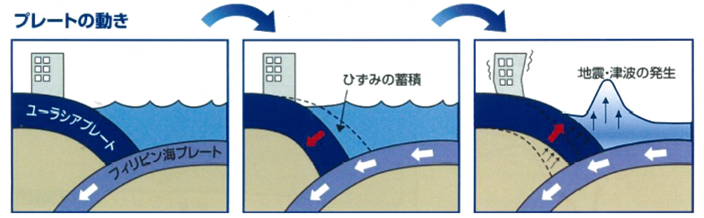

| 地震のしくみ |

地球の表面は、厚さ100km程度のいくつかの岩盤でおおわれています。

この岩盤は「プレート」と呼ばれ、プレートが動くことによって、地震が発生します。 |

| プレート境界型(海溝型)地震 |

プレートは、それぞれ年に数センチ移動しています。プレート同士が押し合う場所では、境界面にだんだんと力がたくわえられ、やがて巨大な力に耐えられなくなったプレートがバネのようにはね返ります。こうして発生する地震をプレート境界型地震と呼びます。このような場所の多くは深い海の溝となっていることから、海溝型地震とも呼ばれます。

発生が危惧されている南海トラフ地震は、このプレート境界型地震です。 |

| プレート内(断層型)地震 |

陸側のプレート内部には、海側のプレートから大きな力が加わると、表面のあちこちにひび割れが発生します。このひび割れを「断層」といいます。断層には、押し合う力による逆断層、引き合う力による正断層、横にずれる力による横ずれ断層などがありますが、大きくずれるときには地震が伴います。これをプレート内地震と呼びます。平成7年1月の兵庫県南部地震はこのプレート内地震です。 |

| 震度マグニチュード |

震度はある地点での地震による揺れの強さを表し、マグニチュードは地震そのものの大きさを表します。

南海トラフの巨大地震の場合、松茂町では震度6強以上が想定されています。 |

| 震度階級 |

人の体感・行動 |

屋内の状況 |

屋外の状況 |

| 0 |

人は揺れを感じない。 |

− |

− |

| 1 |

屋内で静かにしている人の中には、揺れをわずかに感じる人がいる。 |

− |

− |

| 2 |

屋内で静かにしている人の大半が揺れを感じる。眠っている人の中には目を覚ます人もいる。 |

電灯などのつり下げ物がわずかに揺れる。 |

− |

| 3 |

屋内で静かにしている人のほとんどが揺れを感じる。眠っている人のほとんどが目を覚ます。 |

棚にある食器類が音を立てることがある。 |

− |

| 4 |

ほとんどの人が驚く。歩いている人のほどんどが揺れを感じる。眠っている人のほとんどが目を覚ます。 |

電灯などのつり下げ物は大きく揺れ、棚にある食器類は音を立てる。据わりの悪い置物が倒れることがある。 |

電線が大きく揺れる。 |

| 5弱 |

大半の人が恐怖を覚え、物につかまりたいと感じる。 |

棚にある食器類、書棚の本が落ちることがある。据わりの悪い置物の大半が倒れる。固定していない家具が移動することがあり、不安定なものは倒れることがある。 |

電線が大きく揺れ電柱の揺れにも気付く。小規模な地割れや液状化が生じることがある。 |

| 5強 |

大半の人が物につかまらないと歩くことが難しいなど、行動に支障を感じる。 |

棚にある食器類や書棚の本で落ちるものが多くなる。固定していない家具が倒れることがある。 |

窓ガラスが割れることがある。補強されていないブロック塀が崩れることがある。 |

| 6弱 |

立っていることが困難になる。 |

固定していない家具の大半が移動し、倒れるものもある。ドアが開かなくなることがある。 |

地割れや液状化が生じることがある。壁のタイルや窓ガラスが破損、落下することがある。 |

| 6強 |

立っていることができず、這わないと動くことができない。揺れにほんろうされ、動くこともできず、飛ばされることもある。 |

固定していない家具のほとんどが移動し、倒れるものが多くなる。 |

大きな地割れや液状化が生じることがある。補強されていないブロック塀のほとんどが崩れる。 |

| 7 |

固定していない家具のほとんどが移動したり倒れたりし、飛ぶこともある。 |

壁のタイルや窓ガラスが破損、落下する建物がさらに多くなる。補強されているブロック塀も破損するものがある。 |

| 津波 |

松茂町と津波 |

松茂町は海に面した町です。地震とともに津波にも備えなくてはなりません。いちどだけではなく繰り返しおそってくる津波から命を守る唯一の手段は逃げることです。激しい揺れを感じたときや、揺れが小さくても1分以上続いたときには、「率先して」「よりはやく」「より高く」へと、避難を始めてください。 |

| 南海トラフの地震による津波 |

近い将来の発生が想定される南海トラフの地震でも、津波の発生が考えられています。徳島県の想定では、松茂町には最大6.2mという大きな津波がくる可能性が考えられています。(平成24年10月31日発表) |

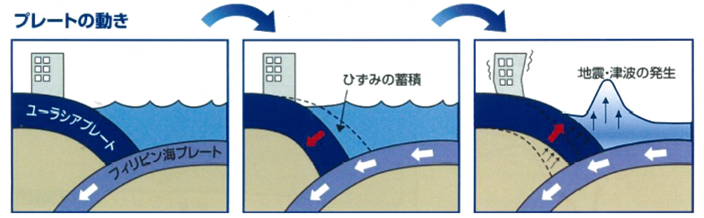

| 津波のしくみ |

津波は海底での地震によって発生するものが一般的です。

海底で、海側のプレートが陸側のプレートの下にもぐりこむように移動すると、陸側のプレートの先端が引きずりこまれ、ひずみが蓄積されていきます。プレートの移動は1年に数センチ程度ですが、蓄積されたひずみが限界に達したとき、陸側のプレートがはね上がって、地震が起こります。

このとき、はね上がった陸側プレートの上にのっていた海水が持ち上げられ、うねりとなって周りに広がっていくのが津波です。

ほかの原因としては海底火山の爆発、海岸付近の火山による土砂の大規模崩落などもあります。

津波の大きさは、体感した地震の揺れの大きさとは必ずしも一致しません。地震の揺れ方がそれほど大きくないと感じたときでも、プレートがはね上がった場所や速度によって大きな津波が発生することがあるので注意が必要です。

|

|

地震火災

・

津波火災

|

火災は、地震のときも津波のときも大きな2次災害になります。いったん停電した電気が復旧したときには、地震で切れたコードの漏電や暖房器具から火が出ることがあります。発生した火は、風によって燃え広がったり、津波によって漂流しながら延焼して、被害を広げていきます。

災害時は消火活動も通常通り行えないことが考えられます。地震で消火栓が使えなくなっていたり、消防車が渋滞や倒壊した建物に行く手を阻まれたり、消防職員が被災していると、消火活動は難航します。

地震や津波のときには、火災を発生させないための火元・ブレーカーの確認と、出火したときの初期消火が大切です。 |

|

台風

・

洪水

・集中豪雨

|

集中豪雨とは、狭い地域で比較的短時間に多量に降る雨のことです。台風や集中豪雨のときは、川のはんらんが起こりやすく、また雨水が低い地域に集まってきます。川や海に近よらず、洪水や落雷に注意してください。

また、台風のときは強風、高潮にも備えましょう。強い風が吹いているときに屋外にいると、吹き飛ばされたり、飛んできた物にあたることがあります。屋内で待機してください。高潮は海の水面がふだんより高くなるだけではありません。強風に押された水の流れが押し寄せると、堤防を壊すことがあるほどの強い破壊力があることを忘れないでください。 |

| 竜巻 |

竜巻とは、発達した積乱雲(入道雲)に伴って発生する激しい渦巻きです。積乱雲が近づいてくるしるしには「真っ黒い雲が近づいてきた」「雷の音が近づいてきた」「急に冷たい風が吹いてきた」などがあります。竜巻が近づくといろいろな物が猛スピードで飛んできます。人や車、建物の屋根や住宅そのものが飛ばされることもあります。

竜巻のときは屋内で待機してください。また風圧や飛来物でガラスが割れてけがをすることもあります。雨戸を閉めていない窓はカーテンを閉めて、なるべく離れた場所にいましょう。 |

過去の災害が教えてくれたこと

阪神・淡路大震災と東日本大震災。まだ私たちの記憶に新しいこの2つの大災害が教えてくれたことは、地震や津波から命を守るための教訓でした。

過去の災害は決して他人事ではありません。貴重な教訓を学び、私たち自身に迫りくる災害から身を守るために考え、行動しましょう。

| 阪神・淡路大震災 |

阪神・淡路大震災は、平成7年1月17日5時46分に発生した兵庫県南部地震(マグニチュード7.3、最大震度7)及びその余震による地震災害です。

震災関連死を含め、死者は6,400人を超えました。震災が直接の原因となった死者のうち8割以上が、建物の倒壊や家具の転倒による窒息・圧迫死、またはそれに関連する死因であったとされています。

また、阪神・淡路大震災では、地震発生から72時間で285件の火災が発生、そのいくつかは市街地大火となって拡大しました。約500人もの人が火災によって亡くなったといわれています。火災の半数以上は、地震発生から7時までの1時間ほどに発生、のこり半数は1時間以上経ってから断続的に発生しました。ほとんどの火災が地震発生直後に集中しています。出火原因が判明した火災のうち多かったのが、電気復旧直後に破損した電気コードや電気機器から出火する「電気火災」でした。

これらのことから、住宅の耐震化や家具の転倒防止、地震火災防止の大切さが分かります。 |

| 東日本大震災 |

東日本大震災は、平成23年3月11日14時46分に発生した東北地方太平洋沖地震(マグニチュード9.0、最大震度7)及びその余震による地震災害です。

死者・行方不明者が18,000人を超える大災害となりました。その最大の原因は、場所によっては標高40mまで遡上したとされる大津波でした。死者の9割以上が「溺死」といわれています。

津波から逃げることの大切さを改めて思い知りました。 |

災害から身を守ろう

今すぐできる安全対策

いつ起こるか分からない災害には日頃の準備が大切です。もしものときに少しでも被害をくい止めるにはどうすればよいか家族で話し合い、今できることがあれば、すぐに行動しましょう。

| 家の中の対策 |

家具のレイアウト |

ベッドで寝ているときやソファでくつろいでいるときに、地震で大きなタンスや本棚が倒れてくるととても危険です。ふとん・ベッド・ソファは大きな家具や照明器具の下から離れた位置におきましょう。また家具が倒れたときに出入口をふさいでしまわないように部屋の中の配置を考えましょう。 |

| 家具の転倒防止 |

大きな家具が倒れると、けがをしたり、下敷きになって動けなくなるなど、危険なうえ、避難のさまたげにもなります。家具が転倒しないように固定しておきましょう。家具を固定する器具は、L型金具やつっぱり棒、家具と壁をチェーンで結ぶものなど、さまざまです。それぞれのご家庭にあった方法を選んでください。棚の下の方には重い物を、上の方には軽い物を置くと、より安定します。

また、テレビや冷蔵庫、電子レンジなど大型電化製品も転倒するとけがをする危険があります。製品が倒れたりすべったりして電気コードが切れると火事になるかもしれません。粘着マットや強力なマジックテープ、ストラップやねじなどを使って転倒を防ぎましょう。 |

| 棚のなかみの飛び出し防止 |

地震のゆれで、重い本や食器が棚から飛び出してくると、あたってけがをすることもあります。ガラスや陶器などは破片が飛び散って危険です。

振動で棚からなかみが出てこないよう、扉にとめ金具をつけたり、棚板にすべりにくい材質のシートを敷いておきましょう。 |

| 窓や家具のガラス |

窓や家具のガラスが割れると、破片でけがをしたり、避難が遅れたりします。

家具は割れにくい材質のものを選んだり、窓や家具のガラスに飛散防止シートを貼るなどの対策をしておきましょう。またカーテンを閉めておくと窓ガラスが飛び散る範囲を狭くすることができます。 |

| 照明器具 |

大きな地震で照明器具が天井からはずれて落ちてくると危険です。つり下げるタイプの照明器具はワイヤや金具で数カ所とめておくと、照明自体の揺れも少なくはずれにくくなります。蛍光灯は両端を耐熱テープでとめておきましょう。 |

| 非常用品の準備 |

非常持ち出し品 |

被災当日、安全なところに逃げるときにこれだけは持っていたい、という最低限の備えです。避難するときにとっさに持ち出せるよう、リュックサックなどに入れて、玄関や寝室など目につくところに備えておきましょう。車に予備の袋を置いておくのも良いでしょう。荷物の重さは、持ち運ぶ人にあわせて調整しましょう。男性10〜15kg・女性5〜10kg・小学生3〜5kg程度が目安です。 |

| 徳島県指定 必要5品目 |

飲料水 |

1人1.5L程度 |

| 非常食 |

乾パンなど、水や調理なしで食べられるもの |

| 懐中電灯 |

発電・充電式のものもある |

| 携帯ラジオ |

発電・充電式のものもある |

| 予備電池 |

懐中電灯、携帯ラジオにつかえる形を含めて用意 |

| 【非常持ち出し品の例】 |

| 分類 |

品目 |

備考 |

| 食品 |

飲料水 |

1人1.5L程度 |

| 携帯食 |

チョコレート・キャンディ・栄養補助食品など |

| 非常食 |

乾パンなど、水や調理なしで食べられるもの |

| 装備・道具 |

ヘルメット・防災ずきんなど |

他にぼうしなど、逃げるときに頭を保護するもの |

| ホイッスル |

声を出せなくても助けを呼べる。水に濡れても鳴るものが望ましい。 |

| 軍手・手袋 |

|

| 運動靴 |

|

| 懐中電灯 |

予備電池も用意。発電・充電式のものもある。 |

| 万能ナイフ・小型ナイフ |

はさみ、ナイフ、缶切りなどの複合ツールが便利 |

| ロープ |

10m程度。体重を支えられる太さのもの。 |

| 情報 |

携帯ラジオ |

予備電池も用意。発電・充電式のものもある。 |

| 携帯電話 |

充電器・バッテリーも用意 |

| 身分証明書 |

コピーを用意。健康保険証、運転免許証、パスポートなど。 |

| 連絡メモ |

|

| 筆記用具 |

メモ帳、ペン |

| 油性マジック |

伝言を書くための太いもの |

| 現金 |

公衆電話用に10円硬貨、100円硬貨を用意 |

| 生活用品 |

タオル |

汚れのふき取り、けがの手当、下着の代用など、汎用性が高い |

| 救急用品 |

安全ピン |

タオルを留めて下着の代用など、汎用性が高い |

| 衛生用品 |

ポリ袋 |

大小あわせて10枚程度。汎用性が高い。 |

| ビニールシート・レジャーシート |

|

| ライター・マッチ |

|

| 布ガムテープ |

屋外に伝言メモを貼るなど、多用途に使える |

| 使い捨てカイロ |

|

| サバイバルブランケット |

非常時の軽量簡易防寒具 |

| 救急用品セット |

消毒薬、脱脂綿、ガーゼ、ばんそうこう、包帯、三角巾、毛抜き(ピンセット)など、けがの手当用品をひとまとめにしたもの |

| 持病薬・常備薬 |

お薬手帳・処方箋のコピーも用意 |

| マスク |

感染予防だけでなく防寒にも使える |

| 簡易トイレ |

|

| トイレットペーパー |

トイレットペーパーは汎用性が高い。ティッシュペーパーでも。 |

| ウェットティシュー |

水がないとき便利 |

| その他 |

家や車の予備鍵、めがねやコンタクトレンズ、通帳・証書のコピー、印鑑など

女性、乳幼児、高齢者、障害者、外国人、ペットがいるなど、それぞれ自分の状況にあわせて、どうしても必要なものを考えてみましょう。 |

| 非常備蓄品 |

被災時にもしも助けの手が届かなかったとしても、少なくとも3日間はしのげる物品を備蓄しましょう。持ち運びがしやすいようにケースにまとめて、キッチン・押し入れ・ガレージ・物置などに保存します。年に2回程度は賞味期限・使用期限をチェックしましょう。 |

| 分類 |

品目 |

備考 |

| 衣 |

衣類 |

季節や状況を考えて用意 |

| 毛布 |

|

| 雨具 |

合羽・ポンチョなど、両手が使えるものが便利。防寒にも使える。 |

| 食 |

保存食類 |

米・乾物・乾パン・アルファ米・もち・缶詰・インスタント食品など |

| 塩・調味料 |

|

| 食器 |

皿・コップ・はし・フォーク・スプーンなど |

| ラップ |

食器に巻いて水の節約など、汎用的に使える |

| アルミホイル |

|

| 缶切り |

|

| カセットコンロ・ボンベ |

|

| 鍋 |

|

| 住 |

歯みがきセット・洗口剤 |

|

| せっけん |

|

| ドライシャンプー |

|

| 重曹 |

消臭スプレー、掃除用など、さまざまに使える |

| ふろしき |

|

| 予備電池 |

|

| 工具類 |

ジャッキ・バールなど |

| その他 |

地図 |

|

| 新聞紙・ダンボール |

|

| ろうそく |

|

| 非常用給水袋・タンク類 |

|

| キッチンペーパー |

|

| ホワイトボード |

|

| さらしの布 |

|

| スリッパ |

|

| 裁縫セット |

|

| 蚊とり線香 |

|

| 生活用水 |

風呂・洗濯機などへの水のくみ置き |

災害への備え

松茂町では、町内の木造家屋について耐震診断・耐震改修等の支援事業を実施しています。

住んでいる地域の住民でコミュニケーションをとって防災に取り組むことは、災害の被害を小さくするために、とても効果的です。

| 住宅の耐震化 |

・松茂町の耐震診断

・耐震化支援事業 |

| 地域の取組 |

阪神・淡路大震災では、生き埋めや閉じ込められた人のうち、生きて救助された95%程度の人が、自力または家族・隣人などに助けられました。

いざ災害が発生したとき、頼りになるのが近所の住人です。ふだんから挨拶をするなど積極的に関わって、「頼りになる人」の輪を作っていきましょう。防災の心構えや地域の避難について話し合うのも良いでしょう。

また、自分たちの地域を自ら守ために結成されている「自主防災会」の活動にも参加してみましょう。 |

| 災害の情報 |

警報・注意報 |

徳島地方気象台は、徳島県24市町村を26区域に細分化して、大雨や洪水などの警報・注意報を発表します。市町村をまとめた地域の名称で報道される場合、松茂町は「徳島・鳴門」または「徳島県北部」となります。

気象庁からは、地震の数秒から数十秒前に「緊急地震速報」を発表します。緊急地震速報はテレビ・ラジオ・携帯電話・緊急地震速報受信端末・J-ALERTなどで知ることができます。緊急地震速報を見聞きしたら、地震の揺れを感じなくても身を守る行動をとりましょう。また緊急地震速報がなくても、地震の揺れを感じたときは身を守ってください。

また、気象庁では地震発生の約3分後に津波警報などを発表します。ただし、巨大地震で津波の高さを適切に予想できない場合は、津波の高さを「巨大」「高い」という言葉で表現します。津波警報や特別警報が発表されたり、この「巨大」「高い」というキーワードを見聞きしたら、非常事態と考えて最大限の避難をしてください。 |

| |

松茂町の情報伝達 |

松茂町では、津波やほかの災害の発生が予想されたとき、防災行政無線や広報車で住民のみなさんにお知らせします。防災行政無線の放送は、ご家庭や事業所の個別受信機や屋外の放送設備から聞くことができます。個別受信機は松茂町役場で貸し出しをしています。

放送や広報車で災害の情報や避難の呼びかけを耳にしたときは、冷静に身を守る行動をとってください。 |

| |

徳島県の防災関連情報リンク |

→ 徳島県防災・危機管理情報 安心とくしま

→ 徳島県立防災センター |

避難する

松茂町は海に面していますから、地震の大きな揺れや長く続く揺れを感じたときは、津波の可能性を考えて、すぐに避難を始めてください。

大きな地震では揺れが2〜5分程度続くことがあります。激しく揺れているときはまず落下物などから身を守り、揺れがおさまったら速やかに避難しましょう。

大きな2次災害となる火災を防ぐために、避難するときは必ず火元とブレーカーの確認をしてください。

災害が発生したときに素早く行動できるよう、ふだんからの準備が大切です。

| 地震発生まで |

・家族で避難場所を話し合っておく。

・家族が離ればなれになったときの連絡方法や避難場所を決めておく。

・家族で役割を決めておく。火の始末をする係、ドアをあける係、お年寄りやこどもを守る係、非常持ち出し品を手元に用意する係など。 |

| 地震発生時 |

・身を守る。机やベッドの下に移動し、寝ているときはふとんや枕で頭を守りましょう。

・出口を確保する。玄関や窓を開けておいて脱出口を確保しましょう。 |

地震発生直後

(大きな揺れが少しおさまったとき) |

・家族の安全を確認する。

・避難の準備をする。

コンロやストーブなど火元を確認する、ガスの元栓を閉める、電気のブレーカーを落とす、非常持ち出し品を手元に用意する、

ヘルメットや底の厚い靴を身につける、など |

地震発生後1

(避難開始) |

・避難をはじめる。

落ち着いて避難先と道順を家族で話し合って避難をはじめましょう。

避難するときは集団で行動しましょう。

避難のときは徒歩で移動しましょう。

切れた電線、ガラス窓、ブロック塀には近づかないようにしましょう。 |

地震発生後2

(避難中、避難所で) |

・自分の身を守ることが最優先。安全を守りながら、できることがあれば行動しましょう。

まわりの人に避難を呼びかける。

近所の出火を確認する。

出火や救助が必要な人を見つけたときは、消防署などへ通報する。自主防災組織や近所の人と協力して、初期消火や救助をする。

地域の災害時要援護者の安否を確認する。

正しい情報を集めて、デマに惑わされないようにする。 |

津波避難の3原則

岩手県釜石市は東日本大震災の津波によって死者・行方不明者が1,300人を超えるという大きな被害を被りました。けれども、釜石市の小中学校のこどもたち2,921人は、津波から逃れ、無事が確認されたのです。学校にいなかった5人が犠牲となりましたが、生存率は99.8%。「釜石の奇跡」と呼ばれています。

学校にいた子だけでなく、下校中の子や友達と遊んでいた子も、自分で判断して高台に避難しました。こどもたちの命を守った行動には、釜石市の防災教育が大きく役立ったといわれています。こどもたちへの防災教育には、群馬大学の片田敏孝教授が深く関わっておられ、3つの原則を教え続けてきました。

| 想定にとらわれるな |

・想定を超えた災害が発生する可能性があります。

・ハザードマップや被害想定にも限界があります。「ここまでは来ないだろう」は危険です。

・どんなことも起こりえるとしたら、自分がやるべきことは何なのか考えましょう。 |

| 最善を尽くせ |

・「ここまで来れば大丈夫」は危険です。

・そのとき来る津波がどんなものか分からないからこそ、避難のときに最善を尽くすことが重要です。

・最善とは、より高くよりはやく避難すること、懸命に命を守り抜くことです。 |

| 率先避難者たれ |

・自分が率先して避難すれば、その姿を見てまわりの人もついてきます。

・率先して避難することで、自分だけではなく結果的にたくさんの人の命を救うことにつながります。 |

応急手当

大きな災害が発生したときは、けがをする可能性も高くなります。一方で、火災や道路事情により普段のように救急隊が来られないかもしれません。そんなとき、まずは応急手当ができるようにしておくと安心です。手当をして救護所に移動したり、助けを待つことができるようにしておきましょう。

→ 日本赤十字社−とっさの手当・予防を学びたい

| 骨折 |

・骨折部分を動かさない

骨折は動かさないことが1番です。動かすことで損傷がひどくなるので固定します。

骨折かどうか分からないときも固定しましょう。

・添え木をあてる

添え木は、患部を固定するために、骨折している部分の上下の関節をこえてあてます。

・患部を心臓より高い位置に置く |

| やけど |

・流水で冷やす

できるだけ早く、きれいな水で痛みがなくなるまで冷やします。冷やしたら、患部を清潔に保ちます。

水ぶくれは破らないでください。

薬品などを使わないでください。

・衣類の上からやけどしたときは衣服の上から冷やす

すぐに衣類を取らず、十分に冷やした後で取り除きます。脱がせるのが難しければ、はさみなどで切り開きましょう。

患部と衣類がくっついているときは、衣類は取り除かず、そのままにしておきましょう。

・広い範囲のやけどのときはきれいなシーツなどで体を包む

冷やすことに時間を使わずに、なるべく早く医療機関で処置を受けましょう。 |

| 心肺蘇生法 |

・声をかけ、肩をたたくなどして、反応を確認する。

反応がなければ、通報または助けを呼びましょう。

・意識も呼吸もないときは心臓マッサージをはじめる。

1分に100回以上のペースで、胸が5cm以上沈むように両手でしっかり圧迫します。圧迫解除はしっかり元の位置まで戻します。

こどもや乳児は、胸の厚さの3分の1がくぼむまで圧迫します。こどもには片手で、乳児には指で心臓マッサージを行いましょう。 |

| 搬送 |

・担架で搬送

意識がないときは担架で搬送するのが安全です。竿に毛布や衣類を巻き付けると、応急的な担架を作ることができます。

・椅子で搬送

患者を椅子に座らせて、椅子の前後を持つなどすると、比較的安定して運ぶことができます。

・1人で搬送

患者に意識があれば、状況に合わせて支えたり背負って運びます。毛布やシーツを使うと搬送しやすくなります。

・2人で搬送

2人で患者の頭部と足部を持って運ぶときは、頸部が前屈して呼吸がしづらくならないよう注意してください。 |

| AED |

AED(自動体外式除細動器)は、一般の人でも簡単に電気ショックを行うことができる器械で、音声メッセージで手順を指示してくれます。簡単な講習を受ければ安全に操作することができます。

【使い方】

1 電源を入れる

2 患者の胸部の衣類を取り除き、AEDの電極パッドを皮膚に直接貼る/ケーブルと本体を接続する

3 AEDから除細動の指示が出たら、除細動ボタンを押す

4 救急隊が到着して引き継ぐまでAEDはそのままにしておく(パッドを取ったり、電源を切ったりしない) |

被災後の生活

災害で家が壊れてしまった人は、避難所やテントで暮らすことになります。家が壊れなかった人も、ライフラインが止まっていたり食料が手に入りにくくなったりと、不便な生活になります。災害が発生したあとの生活を知り、心構えをしておきましょう。

| 周囲の状況 |

大きな災害が発生したあとは、水道・電気・ガスが止まってしまう可能性があります。電気がとまると電話やテレビ、パソコンが使えなくなり情報を手に入れづらくなります。

また、携帯電話やインターネットも繋がらなくなってしまうかもしれません。

道路は、液状化や損壊が起こったり、倒壊した建物にふさがれると、通れるところが限られてしまいます。 |

| 生活の場 |

家で暮らせる人は自宅で、自宅では暮らせない人は避難所で暮らします。自宅で暮らす人も、食料や情報を手に入れるときには避難所に通うことになるでしょう。 |

| 避難所 |

被災者の生活の場所になるほか、情報収集や救援物資受け取りの場所になります。

被災者や被害の情報が掲示板などで提供されたり、水や食事、生活用品などの物資の配給が行われたりします。 |